平成17年6月8日(水) |

|

衝撃的だったスパンカー |

|

|

|

オートパイロットが人気 そんなエレキですが、有名どころとしては、やはりミンコタとモーターガイドでしょう。で、トレーラブルボーター仲間で一番人気となっているのが、海水用に特別設計されたミンコタの「リップタイドシリーズ」。同ラインナップ中の「オートパイロットシリーズ」と呼ばれる商品を購入する人がほとんどです。 ミンコタのオートパイロットシリーズというのは、フットコントロールタイプのエレキで、ヘッド(モーター)部分にジャイロが組み込まれており、一度エレキの方向をセットするとその向きを記憶。位置がずれるとジャイロセンサーが感知し、元の位置まで自動的に首を振って船首を戻してくれるというスグレもの。 使い方も実に簡単。まず魚のいるポイントの真上にボートを停め、風上に船首を向けてオートパイロットつのスイッチをいれるだけ。後はオートパイロットが勝手に船首を風に立ててくれます。 私が購入したのはミンコタのオートパイロット(RT55AP/54インチシャフト)。白いボディはリップタイド(海水用)の証しです。写真右の黒いエレキは一般的な淡水のバスボート等に艤装するもので足でコントロールするものですがレスポンスは抜群です。フットコンと呼ばれています。 |

|

|

|

もうおわかりでしょうか? そうです、オートパイロットは、冒頭で述べたスパンカーと同じ役目をするわけです。ただ、ジャイロセンサーは、基本的に船首の向きを一定に保つだけのものです。これだけでは、結局ボートは流されてしまいますよね。そこで、ポイントをキープしたい場合は、風速と釣り合うようにエレキの速力を調節します。ここは手動ですので、実際にはミンコタのエレキは“セミオートパイロット”と言うべきかも知れません。 実際に使用するとわかりますが、風の向きや強さはその時々によってさまざまですので、細かい微調整は必要です。また、ボートは風だけではなく潮流の影響も受けるので、その場所に静止するようにコントロールするのは、やはり簡単なことではないのですが、それでも慣れてくるとある程度は位置をキープすることができるようになります。 上の黒いエレキは無線式のエレキです。オートパイロットでは有りませんが、離れたところからエレキを自由自在にコントロールできます。無人のボートを走らせる事も可能です(笑) |

|

|

|

購入方法を考える ところで、みなさんはボートの用品をどこで購入されていますか? 最近は海外のホームページにアクセスし、商品の通販も簡単にできるようになりましたよね。ただ、インターネット通販は、操作ミスなどによって商品が違ってしまったり、最悪、届かないというトラブルが発生する可能性も少なからずあります。これが海外のインターネット通販の場合、当然、トラブル時には英語で対処しなくてはいけないケースも出てきます。まあ、これはあくまでも自己責任で対処していくしかありません。逆にメリットとしては、欲しい商品を国内よりかなり安く手に入れることができることでしょう。 <諸事情により購入先は非公開とさせて頂きました> 海外のインターネット通販に直接申し込むほうが早いのは確か。日本で営業時間外でも、インターネットでは24時間受け付けていますからね。 海外通販で私のように英語に弱い人は、インターネットの翻訳サービスを利用するのも手でしょう。ちなみに、私が利用しているのは、インターネット情報サービス「エキサイト」のウェブページ翻訳サービス(http://www.excite.co.jp/world/english/)です。 さて、このオートパイロット、なんと注文して6日目には自宅に届いてしまいました。また、在庫の確認や出荷案内、到着予定期日なども、その都度細かくメールで送ってくれて安心。肝心の費用のほうも、ミンコタのオートパイロット本体(RT55AP/54インチシャフト)が689・99ドル。カードのドルレートが110円程度でしたので、日本円に換算すると約7万5900円といったところでしょうか。私はこれにオプションのコパイロットという無線用のコントローラーと、取り付け用のベースブラケットも買いましたが、全部の送料が204・99ドル(約2万2500円)。自宅へ配達する際には関税300円と消費税2700円が徴収されましたが、それでも本体価格は送料込みで約10万円。国内で買う値段の半分以下と、かなり安上がりでした。 |

|

|

|

私が海外通販で購入したバウモーターは、ミンコタのオートパイロットシリーズ、RT55/APという海水仕様のものです。私のボートはマリンモーター社のNEO450という15フィート艇なのですが、同シリーズ中、一番短いシャフト長(54インチ)のRT55/APであっても、収納時にはデッキに飛び出してけっこう邪魔です。 しかし、実際に使用してみると、波があるときはボートが上下するため、この程度のシャフト長は必要だということがわかりました。見た目には48インチくらいのほうがバランスはよいと思いますが、現行のオートパイロットで12ボルト仕様のものは、本国ではこのシャフト長54インチのものしかないようです。(なお、大きなボートには、もう1ランク上で24ボルト仕様、シャフト長60インチや62インチのオートパイロットが用意されています)。 さらに、私が海外通販で購入したものは、取り付けるための台座となるクイックリリースブラケットとコパイロット(無線コントローラー)という周辺機器です。クイックリリースブラケットはオートパイロットを簡単に脱着可能にするもので、普段オートパイロットを外しておきたい人には非常に便利。また、ボートを2艇持っている人などは、それぞれのボートにブラケットだけを艤装し、そのとき使用したいボートに本体を装着するといった使い方もできます。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 一方、日本ではバッテリー(右上)と充電装置(右下)を購入しました。バッテリーは「ディープサイクル」と呼ばれる少々高価なものですが、これはバッテリーが完全に空になるまで使用可能。通常のクルマ用バッテリーなどは、空になるまで使ってしまうと、充電しても性能が元に戻らないんですね。その点、ディープサイクルバッテリーなら、完全放電後でも充電すれば再使用ができます。イニシャルコストは高いですが、オートパイロットの性能を十分引き出すには、やはりこちらのほうがいいでしょう。 |

|

|

|

充電装置というのは、サブバッテリーチャージャーと呼ばれる、エンジンのオルタネーターによる2つのバッテリー(メインとサブ)の充電をコントロールする装置のこと。これがなかなか便利でして、重いバッテリーをいちいち自宅に持ち帰って充電しなくても済むようにと購入した次第です。モノは、ニューエラーというところのSBC−001という機種ですが、アイソレーターとは違って接続も簡単。エンジン始動用のメインバッテリーとオートパイロット用のサブバッテリーの間を電源コードでつなぐだけです。この装置には、サブバッテリーを完全に使いきっても、メインバッテリーの電気を使用しないように逆流防止回路が内蔵されています。通常はメインバッテリーを優先して充電、メインバッテリーがある程度充電できると、今度はサブバッテリーを充電するという、自動切換え回路となっております。 現在、サブバッテリーを自宅で充電せず、マイボートに搭載している4ストローク50馬力船外機でどこまで使用可能か耐久テスト中ですが、いまのところオートパイロットを使って釣りをしている間中、アイドリングで充電しながら十分使うことができています。(購入後1年経ちましたが1度もバッテリーを取り外しての充電は不要でした)なお、最新タイプのオートパイロットには、バッテリーチェッカーが付いていますので、充電が弱いようなときはアイドリングを少し上げてやるといいと思います。 ちなみに、これらのディープサイクルバッテリーとサブバッテリーチャージャー は、海遊社(http://www.kai-you.com/)のネット通販で購入しました。 |

|

|

|

艤装に必要な材料と実作業 艤装に必要な材料というと台座をボートに留めるためのボルトやナットを想像されるかもしれませんが、ここでは海で使用する前にやっておいた方が良い下処理の材料と、その作業について述べたい思います。なお、ここからはあくまでも自己責任で作業をすることを前提にお読みくださいね。この通りに作業をして調子が悪くなっても、一切責任は取れませんのでご了承ください。またメーカー保障も受けられなくなる可能性がありますので、十分注意してください。 下処理について。バウモーター(とくにオートパイロット)も機械ですから、しばらく使っていると調子が悪くなることがあります。(実際には3ヶ月から半年でかなりの動作不良が発生しています。)原因は配線コネクターや電源コードの接続不良が多いようですが、海で使用するとなると、本体のシーリング(防水)はキビシイ状況にさらされます。オートパイロットシリーズは海水仕様ですが、同モデルを数年にわたって使用しているボート釣り仲間の意見なども参考にして、私は自分でシーリングを追加することにしたのです。 このため、地元横浜にある東急ハンズにて通常のシリコンシーリング材と基盤用シーリング材を購入。基盤用は、信越化学工業のKE441T(左上)という非常に柔らかいシーリング材を用意しました。 |

|

|

|

|

|

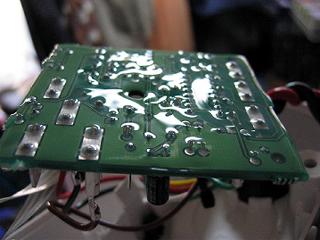

さて、下処理作業ですが、まずはヘッド(モーター部分)の下部。ここには小さな穴が数カ所開けられており、オートパイロットを格納した状態でボートを走らせていると、この穴がちょうど進行方向を向くことになります。穴は放熱用として設けられているようですが、スプレーを浴びた際にここから海水が浸入するのです。ですから、まずこの穴を通常のシリコンシーリング材で塞ぎました(当然、放熱が出来なくなりますが、現段階ではどのような影響が出るかまだわかりません。しばらく様子を見るつもりです)。 同様にシャフト周りやプラスチック製のめくら蓋周りからも海水が浸入しますので、それぞれしっかりとシーリングしておきます。 さらにヘッド内の基盤の表側と裏側を前述のKE441Tでコーティングします。ただし、基盤中央にはオートパイロットのスイッチ稼動部分があるので、ここだけはシーリングで固めないように。また電子コンパス側にも小さな基盤が有るのでシーリングした方が安心です。なお、KE441Tは非常に柔らかいので、基盤を水平にしておかないと液がたれてしまいます。注意しましょう。 |

|

|

|

|

|

|

|

オートパイロットは使用してみると本当に便利な機械です。たとえば、単独釣行時、エサ付けに熱中していても、ボートはちゃんと位置をキープしてくれているのですからね(それまではエサを付けている間に、かなりポイントから外れたところまで流されておりました)。試運転した実感としては、ホント、病み付きになりそう。今ではアンカーリングができないような深場でも、オートパイロットによってポイントの真上で釣りができるようになりました。みなさんも、機会があったら、ぜひその絶大なる威力を体感してみてください。 |

|